兴隆洼文化(约公元前6200年—前5400年)是中国北方新石器时代早期的重要考古文化,其出土器物类型丰富,涵盖了陶器、石器、玉器、骨角牙器等,展现了从农耕生产到社会礼仪的多维度文化特征。以下是该文化出土的主要器型分类及特点:

一、陶器

兴隆洼文化的陶器以夹砂褐陶为主,火候较低,质地疏松,陶色多为灰褐、黄褐或红褐色,器表常饰压印纹(如之字纹、网格纹、戳点纹等),且多采用泥片贴筑法手工制作。

- 筒形罐

- 特点:直口、深腹、平底,器壁较厚,是兴隆洼文化的典型器型,占陶器多数。

- 纹饰:口沿下常有一周附加堆纹,腹部满饰复合纹饰(如交叉线纹、竖排横压“之”字纹等)。

- 用途:主要用于储存粮食或炊煮。

- 钵、碗、杯

- 钵多敞口或敛口,浅腹,部分带矮圈足;碗器形较小,平底或微凹底;杯为小型饮器,直筒状或略呈喇叭口。

二、石器

- 磨制石器

- 石斧、石铲:梯形或扁薄长方形,刃部锋利,用于砍伐或农耕。

- 石磨盘与磨棒:表面有明显使用痕迹,用于加工谷物。

- 有肩石锄:打制石器,用于掘土,是农业生产的主要工具。

- 打制细石器

- 石镞、刮削器:反映狩猎经济,常见于遗址中。

三、玉器(中国最早的“真玉”器)

兴隆洼文化玉器以阳起石-透闪石软玉为主,色泽多为淡绿、黄绿、乳白或浅白色,器体偏小,工艺上已掌握切割、钻孔、抛光技术,兼具装饰与礼仪功能。

- 玉玦

- 特点:圆环状或矮柱状,侧面有缺口,成对出土于墓主耳部,为耳饰。

- 特殊案例:兴隆沟4号墓中,玉玦嵌入墓主右眼眶,或为“以玉示目”的宗教象征。

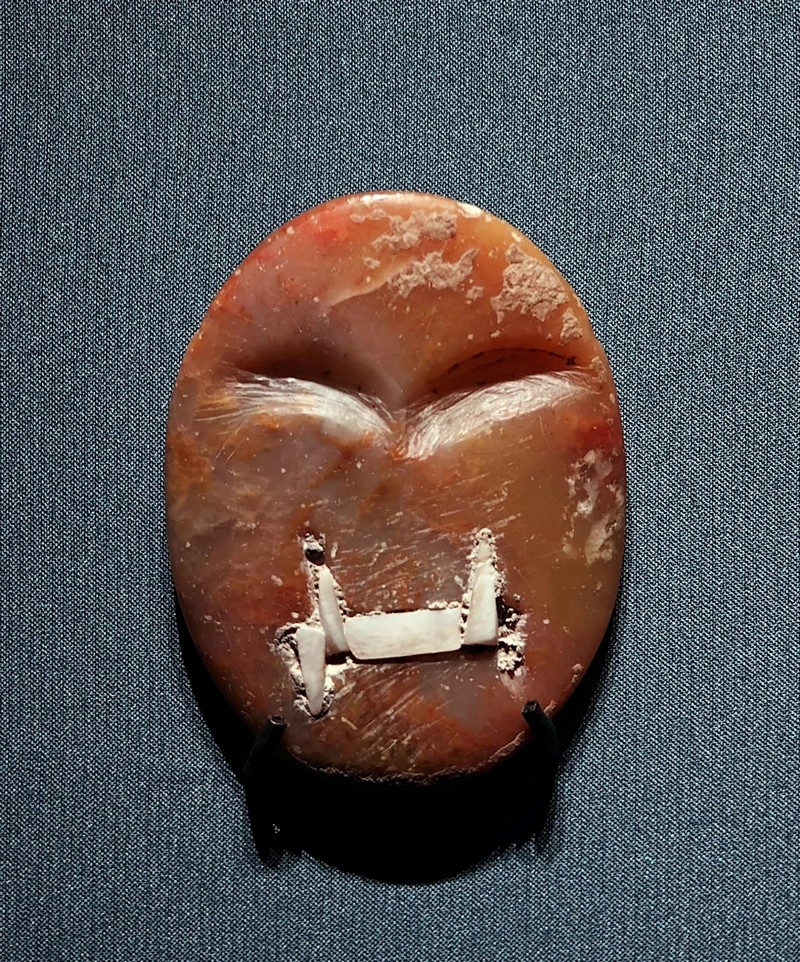

2. 嵌蚌玉人面饰

- 匕形器

- 长条状,一端钻孔,多置于墓主颈部或胸部,可能为项饰或衣物缀饰。

- 工具类玉器

- 玉斧、玉锛、玉凿:形制与石器相似但无使用痕迹,可能用于祭祀或象征权力。

- 弯条形器、玉管

- 弯条形器呈弧形,玉管为颈部装饰,数量较少。

四、骨角牙器

- 工具类

- 骨锥、骨针(针眼细小)、骨鱼镖(嵌细石片刃)等,体现狩猎与制衣技术。

- 饰品类

- 骨簪、牙饰(野猪獠牙制成)、蚌壳项链等。

五、其他重要发现

- 居室葬与祭祀遗存

- 部分房址内发现墓葬,墓主多为特殊身份者,如118号墓中男性墓主与两头整猪同葬,随葬玉玦,体现宗教祭祀意义。

- 动物骨骼与植物遗存

- 鹿、狍、猪等动物骨骼及黍、粟碳化颗粒,反映农耕与狩猎采集并存的生业模式。

- 石刻人像

- 阴刻人像,可能与原始信仰相关,出土于房址内。

文化意义

兴隆洼文化玉器开创了中国史前用玉制度的先河,玉玦、匕形器等装饰品与工具类玉器的组合,体现了对玉材的辨识能力和人文属性的赋予,为红山文化玉器的发展奠定了基础。其聚落布局(如环形围壕、成排房址)和居室葬习俗,揭示了早期社会的组织结构和等级分化。

如需了解具体遗址(如兴隆洼、查海)的出土细节或玉器工艺,可进一步查阅相关考古报告。

发表评论