玉琮王(禁止出国)

一、出土时间与地点

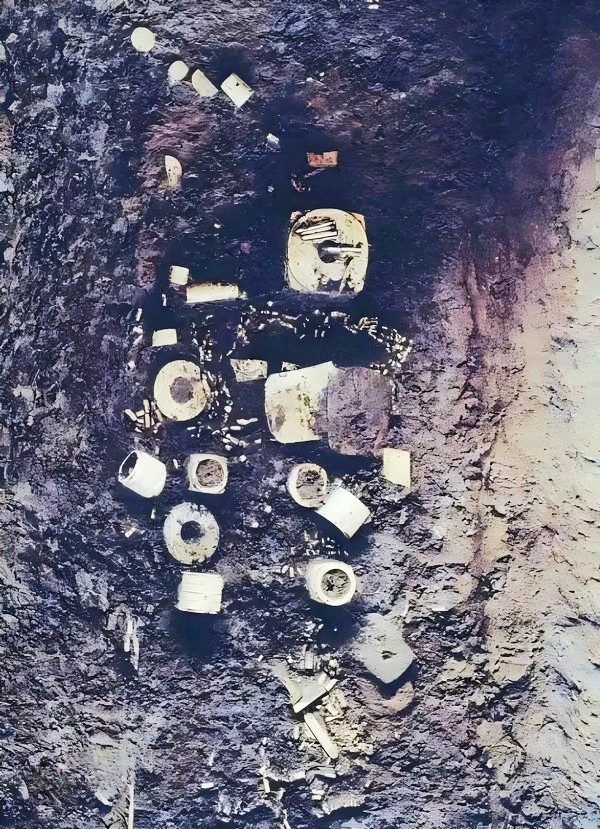

良渚文化玉琮王于1986年出土于浙江省杭州市余杭区反山遗址的12号墓(编号M12:98)。该墓是良渚文化晚期(距今约5000年)的贵族墓葬,共出土647件玉器,包括玉璧、玉钺等礼器,其中玉琮王被置于墓主人头骨左下方,凸显其特殊地位。坑口因湿润多雨,玉器有水沁和灰皮现象。

二、形制与纹饰特征

- 形制

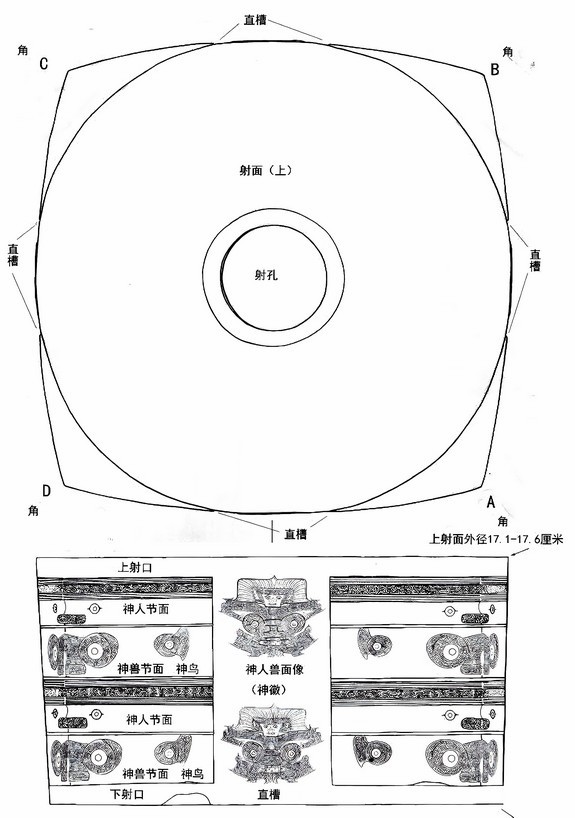

- 玉琮王通高8.8-8.9厘米,上射径17.1-17.6厘米,下射径16.5-17.5厘米,孔外径 5厘米,孔内径 3.8厘米,重达6.5公斤,是迄今发现的良渚玉琮中最大、最重、工艺最精湛的一件。

- 器形呈扁矮的方柱体,内圆外方,上下端为圆面的射,中有对钻圆孔,留有台痕。下端有取料时形成的凹缺。

- 琮体四面由中间的直槽一分为二,又由横槽分为两节,每节再分上下两个组成部分。

- 四面直槽内上下各琢刻一神人兽面纹图像,共八个,用浅浮雕和细线刻两种技法雕琢而成。

- 在分为两节作角尺形的长方形凸面上,以转角为中轴线向两侧展开,每两节琢刻一组简化的象征性的神人兽面纹图案,四角相同,左右对称。这一种人与兽的组合图是良渚文化玉琮纹饰的基本特征。

- 另外,在兽面纹的两侧各雕刻一鸟纹,鸟的头、翼、身均变形夸张。

- 整体纹饰中大量填充卷云纹、直线、弧线,刻画及其繁缛细致。

- 纹饰

- 神人兽面纹(神徽):琮体四面各有一条宽约5厘米的直槽,槽内上下各雕刻一组完整的“神人兽面”图案,共8组。

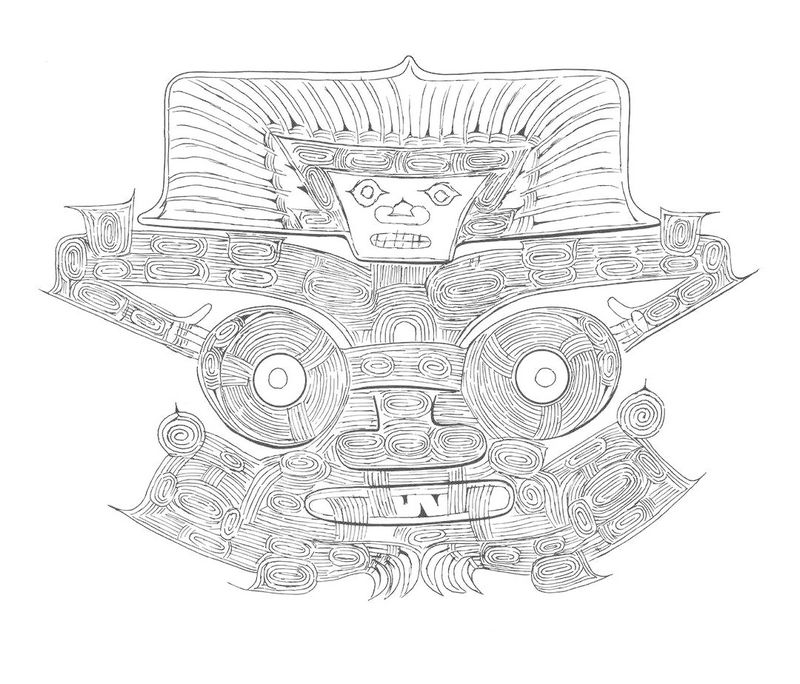

- 神人:倒梯形面部,重圈眼、宽鼻、阔嘴露齿,头戴放射状羽冠,双臂曲肘张开,五指平张,骑跨于神兽之上。

- 神兽:椭圆形眼睑,阔嘴獠牙,四肢作蹲踞状,身饰卷云纹,与神人形成“御兽通神”的意象。

- 兽面纹与鸟纹:四角转角处饰简化兽面纹,两侧浮雕变形鸟纹,线条细密,1毫米宽度内刻有4-5条平行阴线,精度达0.1毫米级,展现了史前微雕工艺的巅峰。

三、考古意义

- 文明实证与信仰体系

- 玉琮王是良渚文化进入“古国时代”的核心物证,其纹饰统一的“神徽”表明良渚社会已形成高度一致的宗教信仰,可能反映神权与王权结合的社会结构。

- 玉琮作为“礼地”之器(《周礼》记载“黄琮礼地”),结合其外方内圆的形制,印证了“天圆地方”的宇宙观起源,体现先民通过玉器沟通天地的仪式功能。

《周礼·春官·大宗伯》第三:“以苍壁礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方“

- 工艺与权力象征

- 玉琮王的制作需耗费大量工时,其原料为透闪石质软玉(硬度5-6),在没有金属工具的条件下,良渚人通过砂石切割、管钻穿孔及精细打磨完成,工艺难度至今未完全破解。

- 随葬玉琮的数量与墓主身份直接相关,反山M12墓主可能是集神权、军权于一身的统治者,玉琮王作为“巫王之器”,象征其通神能力与至高地位。

- 文化传播与辐射

- 良渚玉琮的形制与纹饰广泛传播至山东、山西、广东等地(如山东丹土遗址、山西陶寺遗址),纹饰逐渐简化,但仍保留核心文化基因,形成覆盖大半个中国的史前文化圈。

- 海外发现的良渚风格玉器(如大英博物馆藏十九节玉琮),佐证了古代文化交流与殖民时代的文物流动,成为中华文明早期辐射力的实证。

- 现代价值与保护

- 2002年,玉琮王被列入首批禁止出国(境)展览文物,现藏于浙江省博物馆,成为中华五千年文明的标志性象征。

- 其研究推动了国际学术界对良渚文明与古希腊文明等早期文明的比较,重构了全球文明史叙事框架。

四、总结

良渚玉琮王不仅是一件工艺奇迹,更是中华文明起源的“活化石”。其形制、纹饰与出土背景揭示了新石器时代晚期的复杂社会结构、宗教信仰与技术成就,并为探讨早期国家的形成、跨区域文化交流提供了关键物证。作为禁止出境展览的国宝,它既是历史的见证,也是文化自信的源泉。

发表评论